こんにちは!フランス料理人のマオネコです。

低温調理は、今やどこのホテルやレストランでも取り入れられている調理法ですよね。

フランス料理の世界でも

- 「鶏もも肉のコンフィ」

- 「低温調理したサーモンのミ・キュイ」

- 「低温調理した人参のグラッセ」

など、低温調理を利用した様々な料理があります。

マオネコ

マオネコところで 低温調理がどのような調理法なのかご存知でしょうか。

「鶏もも肉のコンフィ」なら68℃で3時間火入れするんでしょ。知っているよ。

ではなぜ68度で3時間 火入れするのかは知っていますか?

それは……先輩に言われたからです!

たしかに、言われた手順で調理をするのは大切なことですが 、低温調理の設定温度や火入れ時間には科学的なメカニズムや安全性に基づいた根拠があります。

低温調理に限らず

- なぜその温度なのか?

- なぜその加熱時間が適切なのか?

何事にも疑問を持つことで料理に対する理解が深まり、より高品質で安全な料理を提供することができるようになります。

今回は、プロの料理人として知っておきたい低温調理の基本と、安全のための注意点を詳しく解説します。

- ホテルでフランス料理を10年以上続けています。

- 現在はシェフ・ド・パルティ(部門シェフ)

- 調理師免許の上位資格、【西洋料理専門調理師】取得。

- 別ブログで調理師の転職に役立つ情報も発信中。

- 低温調理の科学的なメカニズム。

- 低温調理をするときの安全対策について。

それでは、いってみよう!

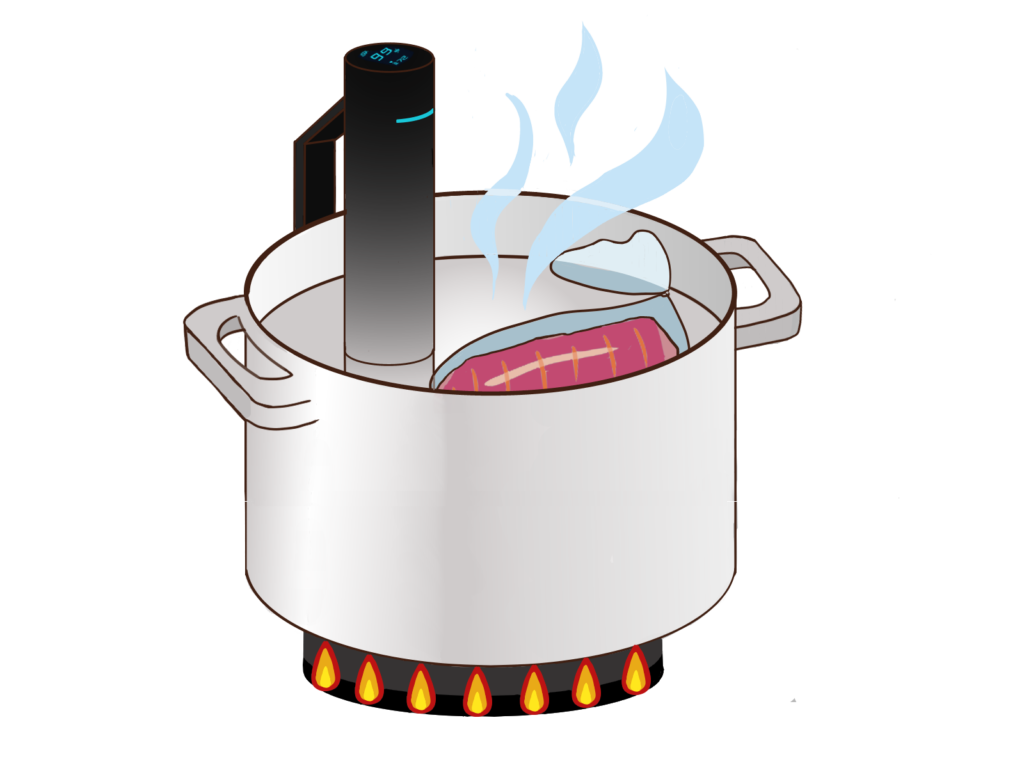

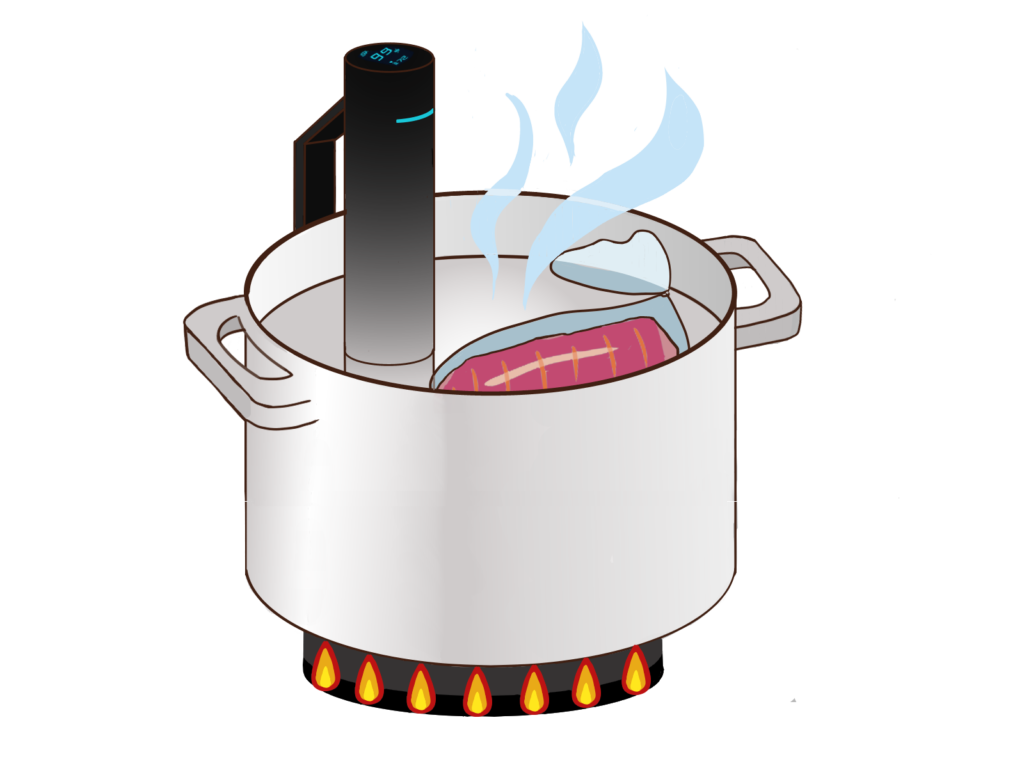

\低温調理器があると手軽にプロの味が再現できます!!/

Amazonカスタマーレビューも高評価!!

低温調理とは│食材を一定の低温で長時間加熱する調理法のこと

低温調理は、食材を一定の低温で長時間加熱する調理法です。

例えば、お肉なら68〜73℃でゆっくり時間をかけて加熱することで、ローストやポワレより柔らかくジューシーな仕上がりになります。

ではなぜ低温調理を68〜73℃で行うのかというと、タンパク質の凝固温度が関係しています。

低温調理の科学的なメカニズム①│タンパク質の凝固温度を知ることが鍵

低温調理の温度設定は、タンパク質の凝固温度とコラーゲンがゼラチン化する温度に基づいています。

肉や魚などのタンパク質は60℃ を超えると固くなり始め、70℃を超えると水分 ( うま味成分)を失い、パサつき始めます。

また、肉の結合組織や骨の周りに含まれるコラーゲンは、65℃〜75℃で長時間加熱するとゼラチンに変わります。

コラーゲンがゼラチンに変わることで、肉が柔らかくジューシーに仕上がります。

「鶏もも肉のコンフィ」や「豚バラ肉のブレゼ」では、この性質を活用しています。

「鶏もも肉のコンフィ」を68℃で3時間も火入れするのは、コラーゲンがゼラチンに変わることで、よりジューシーに仕上げるためなのですね。

- タンパク質は60℃を超えると固くなり始める。

- タンパク質は70℃を超えると水分 ( うま味成分)を失い、パサつきはじめる。

- 肉や骨に含まれるコラーゲンは、65℃~75℃で長時間加熱することでゼラチンに変わり、肉をジューシーに仕上げる。

低温調理の科学的なメカニズム②│魚の低温調理について

魚のコラーゲンがゼラチン化する温度は、45℃~60℃で一般的に肉よりも低いです。

そのため、魚の低温調理では45℃~60℃の温度帯がよく使用されます。

例えば、フレンチには「サーモンのミ・キュイ」という料理があります。

サーモンを48℃~50℃で低温調理することで、刺し身のような滑らかな食感と、適度な火入れの香ばしさを両立させることができます。

低温調理は、短時間で微生物や寄生虫を完全に殺菌できるわけではないため、食材の鮮度が安全性に直結します。

加熱用の魚で低温調理を行うことは食中毒のリスクが高まり非常に危険です。

低温調理後の魚は、細菌の増殖リスクが高いため、調理後すぐに食べるかすぐに冷却するように心掛けましょう。

- 魚のコラーゲンがゼラチン化する温度は肉よりも低く、魚の低温調理は45℃から60℃の温度帯ですることが多い。

- 魚を低温調理する場合、刺し身用の新鮮な魚を選ぶことが最重要。

- 調理後はすぐに食べるか、速やかに冷却すること。

低温調理の科学的なメカニズム③│野菜の低温調理について

野菜の低温調理は、80℃〜90℃の温度帯が適しています。

80℃〜90℃の温度帯は、野菜の細胞壁を構成するペクチンが適度に柔らかくなり、食感を保ちながらも食べやすい仕上がりになります。

加熱温度が92℃を超えると、野菜の細胞膜が破壊され、シャキシャキした食感は失われてしまいます。

さらに野菜は低温調理することで、自然な甘みを引き出せるだけでなく、ビタミンCや葉酸などの熱に弱いとされる栄養素の損失が少なくなるという利点があります。

安全な低温調理のために。│食中毒の危険性を知ろう

低温調理をするうえで食の安全のためにも、ここだけは必ず読んでほしいです!!

食中毒を防ぐためには、食品ごとの安全な中心温度と加熱時間を知ることが重要です。

基本的に、食品の中心温度が75℃以上で1分以上の加熱をすれば、ほとんどの食中毒菌は死滅します。1

あれ?低温調理は、68〜73℃で調理すると言っていましたよね。

75℃に満たないけど、食中毒の危険はありませんか?

たしかに、68〜73℃の温度帯で火入れすることで、タンパク質が固くならず、素材の水分(うま味)を保ちながら仕上げられるのが低温調理の特徴です。

一方で、加熱時間が不十分だと、食中毒菌や寄生虫が残り、食中毒のリスクが高まります。

低温調理をする時は、食中毒菌や寄生虫の死滅温度を正確に理解し、食材ごとに適切な加熱時間と温度を守る必要があります。

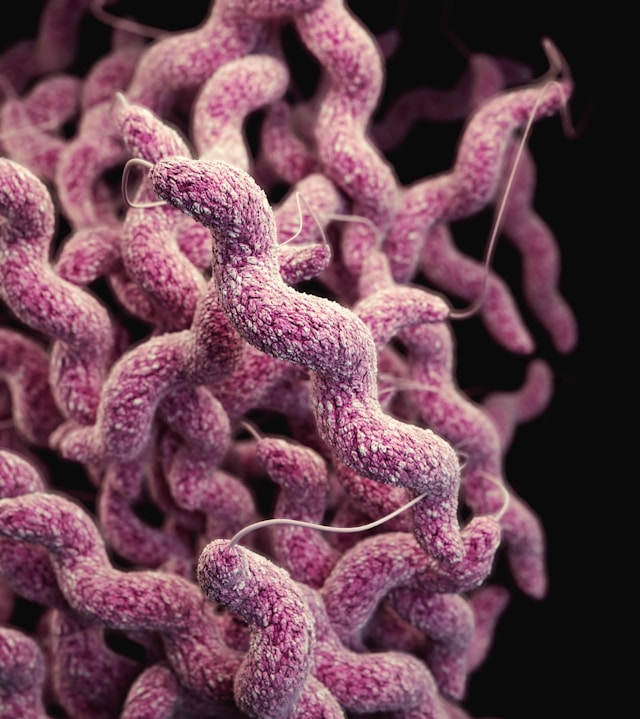

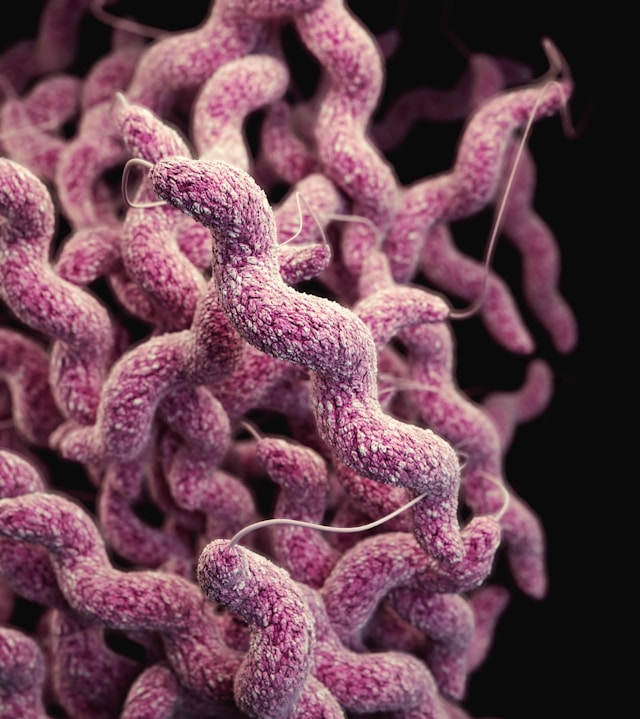

低温調理で特に気をつけるべきこと│食中毒菌・寄生虫の死滅温度について

具体的にはどの食材にどのような食中毒菌や寄生虫が潜んでいるのですか?

低温調理をするうえで特に気をつけたい代表的な食中毒菌や寄生虫を5つ表にまとめます。

| 食中毒菌・寄生虫 | 死滅温度 | 感染源 | 症状 |

|---|---|---|---|

| カンピロバクター | 60℃で1分以上の加熱が必要 | 鶏肉 | 胃腸炎 |

| サルモネラ菌 | 65℃で数秒、または60℃で数分間の加熱が必要 | 卵、鶏肉 | 発熱、腹痛、下痢 |

| O157(腸管出血性大腸菌) | 70℃以上で1分間の加熱が必要 | 牛肉、特に挽肉 | 激しい腹痛、下痢、血便 |

| トキソプラズマ | 67℃で1~2分間の加熱が必要 | 豚肉 | 筋肉痛、発熱、倦怠感 |

| アニサキス | 60℃で1分間以上の加熱が必要 | 海産魚介類 | 胃腸炎、腹痛、嘔吐 |

低温調理の落とし穴│中心温度と加熱時間を正しく認識しよう

よくある勘違いとして鶏肉を例に挙げると、「カンピロバクターは60℃で加熱すれば死滅する」という情報を誤って認識すると、食中毒のリスクが高まります。

60℃はカンピロバクターが死滅する「最低温度」であり、60℃に達した瞬間に食中毒菌が死滅するわけではありません。

例えば、42℃のお風呂に5秒浸かっただけでは体の芯まで温まらないように、食材の中心を食中毒菌が死滅するまで火を通すには時間がかかります。

詳しくは、低温調理器のメーカー、ボニークの公式資料が参考になります。

鶏・豚・魚など、食材ごとの安全な中心温度と加熱時間(中心温度75℃・1分以上の加熱と同等の効果)が記載されています。

より詳しい公式ブログもご紹介します。

食材の厚みや形状・鮮度によって加熱時間は異なるため、低温調理に不慣れなうちは安全を重視して中心温度68℃〜70℃までの加熱をオススメします。

低温調理での火入れ時間が長くなるのは、食材を柔らかくするためだけでなく、食中毒菌を死滅させるためでもあるんですね。

低温調理でもプロが安全に提供できるのは、食品衛生の知識を持ち、食品ごとの安全な中心温度と加熱時間を正確に管理しているからです。

- 基本的に、食品の中心温度を75℃以上で1分以上加熱すると、ほとんどの食中毒菌が死滅し、安全に食べることができる。

- 低温調理が長時間かかるのは、肉を柔らかくするだけでなく、食中毒菌を確実に死滅させるため。

- 低温調理を68℃以下で行う際には、食材ごとに適切な中心温度と加熱時間をしっかり把握する必要がある。

- 中心温度を確実に測るために、芯温計を常備する

まとめ

低温調理は、食材を柔らかくジューシーに仕上げるための有効な方法ですが、安全な料理を提供するためには適切な温度と加熱時間の設定が重要です。

各食材ごとのリスクを理解し、正しい調理方法を守ることで、食中毒のリスクを最小限に抑えることができます。

また、科学的な根拠を理解することで、食材のうま味を最大限に引き出し、繊細な食感を生み出すことができます。

プロの料理人として安全で美味しい料理を提供できるよう心がけていきましょう。

今まではただ言われた通りにやっていたけど、科学的な意味だけじゃなくて、食中毒を起こさない工夫がされていたんですね。

これから料理をするうえで何事にも疑問を持って取り組みたいです。

今後は、低温調理器を使ったレシピやオススメの低温調理器を紹介していく予定です!

この記事で得た知識をもとに、新しい料理にチャレンジしていきましょう!!

このブログではこれからも、新人・見習い料理人のみなさんが、「明日からもまたがんばろう!!」と思える記事を発信していきます!

一記事一記事、心を込めて書かせていただきます。

X(旧Twitter)【@maonekoNekopo】のアカウントはこちら。

気になることや取り上げてほしいテーマがあれば、ぜひDMやコメントください。

いいね!やフォローもお気軽にどうぞ!

みなさんからのコメントがブログ執筆の励みになります。

最後まで読んでいただき ありがとうございました!!

またね!